编者按:为全面落实立德树人根本任务,学校以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,加快推进我校人才培养质量保障体系建设,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。为深入开展迎评自建工作,评建办将持续推出审核评估巡礼系列活动,现开展省级一流本科课程系列展播专题,展示学校本科教育教学课程建设成果。

课程概述

该课程是面向全校本科生开设的通识类社会实践课程。立足培养新时代创新 创业复合型应用型人才,学生通过理论学习和项目实践,掌握团队建设、市场调研、商业计划、路演等创新创业基本理论和标准化互联网+大赛实战方法;增强认识、研究、理解、服务社会的意识和能力,在“青年红色筑梦之旅”“互联网 +”大赛及各类社会实践中,围绕高效执行力、创业思考力、沟通影响力、创新创造力等培养核心,提高服务社会、践行社会主义核心价值观等能力;深化家国情怀,坚定中国特色社会主义道路、理论、制度和文化自信,增强建设社会主义 现代化强国的责任感和使命感,激发学生扎根基层、服务社会的奉献精神,最终实现价值塑造和终身成长的目标。

图1 课程目标

课程建设历程

本课程以大学生 KAB 创业基础、创业基础及尔雅网络课为基础;历经选修课、理论课、线上课的多种模式探索, 2017 年课程改革为全校必修的实践课。五年来,团队构建了以课程为核心的“1+5+1”创新创业实践育人模式,从课改立项、师资队伍建设、教材开发等系统化、体系化推进课程建设和改革,形成了三三三赛教一体化模式,获多项奖励。

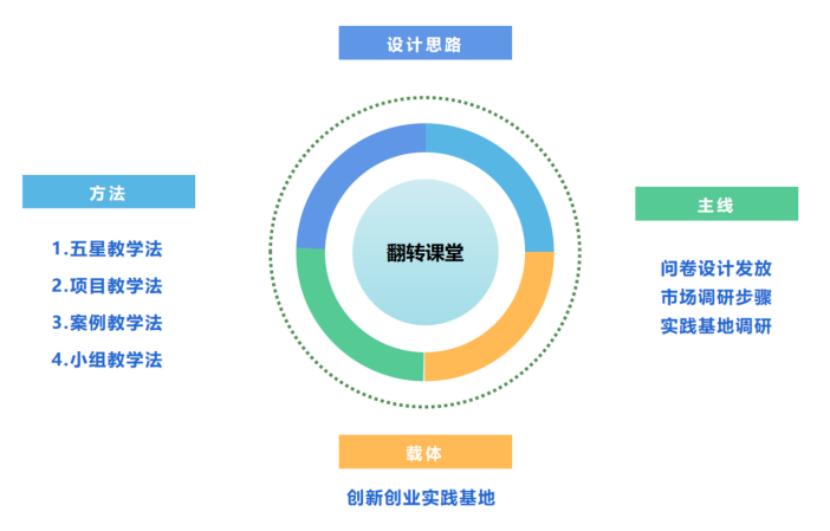

根据数字时代背景下成长起来的大学生认知特点和规律,如何创新教学方法、激发学生主体意识,最终实现价值塑造和终身成长的目标(高阶性)。如何使创新创业教育与思政教育、专业教育、劳动教育、服务社会深度融合,凝练双创实践教学主题,使学生全面认识、理解、服务社会(创新性)。如何使课程与互联网+大赛紧密结合,应用标准化发赛事评审规则,创新多元考核评价机制,使学生们能学、能练、能战(挑战度)。

图2 课程设计

课程内容不断创新改进。采用“三结合五融入”理念将课程思政融入教学全过程,通过“四个深度融合”,使理论与实践相结合,推行赛教一体化。课程内容包括理论和实践两部分。理论模块共计 8 学时,实践模块共计 24 学时,占总学时 75%。

提升教学资源质量。运用有课、投智圈等平台,完成线上教学视频 28 个、课件 68 个,构建翻转课堂,补充理论不足。利用投智圈,按照“互联网+”六大赛道评审标准,形成标准化教学工具资料库。建设创新创业项目案例库 79 个、课程思政案例库 38 个。

按照“理论学习、产生项目、项目实战、持续改进”+“课内实践、校园内实践、社会实践”四阶三级实践教学体系进行教学组织与实施,基于 ECAR 教学理念,形成了“体验式学习-课堂理论学习-实践学习”三层递进的实践教学模式,做到“从体验实践中来,到理论学习中去,再到社会实践中做”。以体验式学习为主导、以线上线下相结合的理论学习为基础,形成学生创新创业基本认知,激发学生自主学习意识;以“四个融合”——思创融合、专创融合、产创融合、劳创融合为主线进行实践部分教学。在实践训练环节,结合学生所学专业与企业对接真实项目,服务社会,实现学生的能力提升和价值塑造;以三阶层次递进社会实践教学体系设计为平台支撑,完成社会实践全过程,使理论和实践有效连接。

以“四个融合”实践教学设计为主线,构建“课内实践、校园内实践、校外社会实践”三阶实践教学体系,充分运用信息化技术平台,进行线上线下、课内课外多种形式的社会实践,发挥学生主观能动性。课程设置 11 个社会实践模块,共计 24 学时,占总学时的 75%,实践训练部分(8 学时)包括组建团队、市场调研、产品设计、商业计划书等 4 个模块,在校外社会实践基地进行;实战演练部分(16 学时)包括项目实战准备、掌握项目要点、打磨项目材料、路演实战、答辩实战、阶段总结、持续迭代等 7 个模块,最后组织“互联网+”大赛实战,在课内和校园内实践基地进行。

课程创新与特色

围绕教学目标突出以“学生为中心、成果为导向”的教学理念,形成了“三三三赛教一体化”双创教学模式,注重学生德智体美劳的全面发展。

(一)“三结合五融入”的课程思政教学模式创新。

结合所学专业、中国社会主义伟大实践和国内外时事进行挖掘(三结合),将课程思政融入教学方案、重点难点、实践教学、案例教学、学生自主学习等(五融入),融合创新课程目标和内容,从课程根本点上融入了岗位创业、工匠精神、劳模精神等价值塑造的课程思政特色。

(二)“四阶三级”的实践教学模式创新。

通过 “理论学习、产生项目、项目实战、持续改进”+“课内实践、校园内实践、校外社会实践”,推进重点难点的教学。线上线下、课内课外多种形式的社会实践相结合,完成体验式理论学习、路演实战、社会实践。

(三)“四个深度融合”的课程实施模式创新。

促进创新创业教育与思政教育、专业教育、劳动教育、服务社会深度融合,最终实现课程教学目标。

(四)“实践+竞赛”的赛教一体化模式创新。

课程与使“互联网+”大赛与课程有效链接,形成实践教学与竞赛相融合发展的特点。

(五)教学方法和教学评价创新。

基于ECAR和BOPPPS教学理念,创新了五星教学法应用教学全过程。系统构建全流程、全要素课程评价体系。

课程团队

(一)课程团队

创新创业教育课程思政教学团队是从2014年组建,2017年依托创新创业教研室成立的专兼结合教学团队。先后荣评首批校级课程思政教学团队、本溪市青年文明号、校园先锋示范岗、本溪市乡村振兴创新创业科技特派团等称号。团队成员所从事专业涵盖工、经、文、哲、教等五个学科背景,长期从事创新创业课程思政教学与实践。其中,2人分别为学校创新创业学院、和部分学科带头人;副高级以上职称7人,博士3人,55岁以上占12.5%,40-50岁占62.5%,40岁以下占25%。可见,团队职称、年龄结构合理,建立了良好的“传帮带”机制,是一支跨专业、跨学院、学科交叉的高水平创新创业课程教学团队。

(二)课程负责人

韩娇,教授,国家一流课程负责人、辽宁省教学名师、中国高校创新创业教育研究中心专家、教育部创新创业课程群虚拟教研室专家成员、辽宁省创新创业课程群虚拟教研室负责人、辽宁省科技厅专家库专家、辽宁省大学生创新创业教育实践基地评审专家。现任辽宁科技学院党委委员、教务处处长、教学与督导评价中心主任。中国高校创新创业教育联盟理事、一带一路暨金砖国际联盟数智财经工作委员会理事、中华商业统计学会理事、全国高校创新创业实践联盟理事、辽宁省科技厅专家库专家、辽宁省大学生创新创业教育实践基地评审专家等。同时,兼任中国青年创业导师、全球职业规划师(GCDF)、国际创业教练(高级)以及东北大学、沈阳工业大学等10余所高校创新创业导师。

图3 课程负责人韩娇教授

初心不变十六载,立德树人育英才。韩娇教授任教十六年来,始终站在教育教学一线,无论是学校产教融合创新创业教育体系构建、创新创业教育教学改革、双创基地建设的先行示范,还是在教书育人、学术研究、服务社会、乡村振兴实践,她一直坚守育人初心使命,秉承创新求实、创业实干,为应用型人才培养、创新创业教育教学改革和区域创新创业经济发展做出突出贡献,培养了一大批敢闯会创的应用型人才。她既是学校教育教学改革的实践者、创新创业教育教学改革带头人。她创建了学校第一个创新创业学院、双创基地、孵化园、创新创业课程、创新创业师资队伍、双创虚拟教研室、技术创新创业辅修专业、校企柔性定制人才培养班......创造了30余个创新创业教育的辽宁科技学院“第一”、辽宁“唯一”。组建的学院同时获评辽宁省首批“省级创新创业学院”“省级创新创业教育实践基地”,成为全省同时获得两项荣誉八所高校之一;主讲的《大学生创新创业基础》先后获评校级课程思政示范课、校级一流课程、省级一流课程,2023年成功获批第二批国家级一流本科课程,成为辽宁省获批唯一一门创新创业社会实践课程,同时主持建成省级一流课程3门、校级课程思政示范课3门等;她先后荣获首批辽宁省优秀教材建设奖、首届辽宁省教师教学大赛一等奖、首批省级创新创业课程群虚拟教研室(辽宁唯一)等称号。创建“双创课堂”教学公众号,传播教育教学思想,多次受清华大学、同济大学等多所高校、行业企业邀请在全国做教育教学经验分享,树立了全国知名、区域领先的辽科双创教育教学品牌。

创新进取谋改革,创业示范树品牌。她建设的创新创业示范基地先后获评国家级、省级创新创业各类基地称号20个,几乎暂获辽宁双创基地的全部称号,服务学校和区域双创。带领本溪市乡村振兴创新创业科技特派团服务农村企业、组织青春红色筑梦之旅项目1986个帮扶乡镇,81个项目获奖。先后指导服务本溪市企业168家、学生在溪注册公司37家。先后获得“辽宁省本科教学名师”“全国文科应用改革名师”“全国高等学校创新创业教育个人工作突出者”“全国创新创业教育先进工作事迹”“辽宁省优秀团干部”“本溪市第二层次人才”“辽宁科技学院特殊贡献奖”“校园先锋示范岗”等荣誉称号35余项,主持省部级以上课题、发表论文、资政建议等32项,获得辽宁省教育教学成果奖、全国优秀案例奖、优秀指导教师等45项,建设的创新创新创业示范基地获评是十六年如一日活跃在全国创新创新创业教育教学改革一线的双创学者。

图4 国家级一流本科课程证书