编者按:为全面落实立德树人根本任务,学校以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,加快推进我校人才培养质量保障体系建设,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。为深入开展迎评自建工作,评建办将持续推出审核评估巡礼系列活动,现开展省级一流本科课程系列展播专题,展示学校本科教育教学课程建设成果。

课程概述

《电力工程基础》课程是自动化、电气工程及其自动化专业学生必修专业课之一。本课程主要讲授企业变配电所的电能供给和分配有关内容;介绍变配电所的运行维护、企业供电系统、电气照明等有关知识。通过学习,使学生掌握供配电系统的基本计算,运行维护及变配电所的结构和布置,电气设备及选择,继电保护和自动装置,防雷接地和电能节约等方面的知识。

本课程以突出工程技术应用型学生的基本理论、基本知识、实践能力和职业能力为目标。学完本课程后,学生应具备一定的理论和专业知识;具有对工厂供电系统的初步设计能力;并获得供配电系统的运行与维护能力。在课程教学过程中坚持社会主义核心价值观引领与知识传授相结合,培养学生踏实严谨、耐心专注、吃苦耐劳、追求卓越等优秀品质。

课程建设历程

本课程是电气工程及其自动化专业的专业基础课,从我校设立该专业起便开设。该课程得到了学校和学院领导的高度重视和大力支持,先后购置相关设备解决该课程的实验教学问题。课程负责人从2021年7月至2024年6月完成课程的题库开发(20套试题及答案)。

(一)立体教材建设

立足于教材,扎根于生活,进一步将课程知识点与思政环节紧密结合。教材是我们的教学之本,在教学中,我们既要以教材为本,扎扎实实地渗透教材的重点、难点,结合国家发展政策和方针,将课程知识点进一步与思政结合。

(二)教学内容建设

教学中要重在凸现学生的学习过程,培养学生的分析能力。在平时的教学中,作为教师应尽可能地为学生提供学习材料,创造自主学习的机会。

(三)课程内涵建设

育人为本,德育先行,强化课程思政融入专业课建设的意义;深刻把握“十四五”时期课程思政高质量发展的新形势、新要求,强化国家战略科技力量,激发学生创新活力。

基于工作过程的教学项目改革,坚持工学结合、校企合作开发建设课程,探讨具有“家国情怀“的应用型人才培养的育人模式。

(四)网络资源建设

目前,辽宁省的网络资源共享课程里,没有电力工程基础这门课程。这对于我们来说是一个很好的机会,计划在未来的一到两年内,完善超星系统里本门课程的网络资源,上传每节课的视频、习题等。

(五)创新引导建设

教学中不仅要使学生获得基础知识和基本技能,而且要着力引导学生进行自主探索,培养自觉发现新知、发现规律的能力。

课程创新与特色

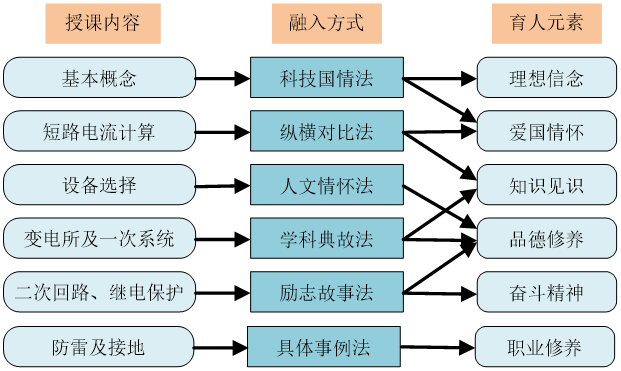

(一)将思政教育有机融入课程教学

(二)教学方法创新:

本课程以“理论+实践”并举为指导思想,结合多年来《供配电技术》理论教学和实践教学的经验,在教学方法上采用项目教学法、对比教学法。对应选取和设计,基本教学内容要由简单到复杂:供配电系统识图与分析→低压 配电系统运行与维护→高压配电系统运行与维护→变配电所一次、二次系统设计,实现阶梯式教学;

(三)教学内容改革创新:提出了以企业项目需求为核心的教学内容改革,课程内容设置根据企业项目需求做一系列调整。教学内容更贴近生产实际,使学生掌握工厂供配电系统的设备选型、操作、安装、运行维护及检修等技能。

(四)贯穿始终的素质教育

将知识、能力、素质教育紧密地结合在一起,从内容的选取、形式的设计,到授课过程的组织、每一个环节注重对学生的素质培养,素质教育有计划,重实施,见效果。

(五) 实施辽宁省在线学习跨校修学分学习计划

在课程教学过程中,实现了以教师为主导、学生为主体、信息化网络为辅助的线上与线下相结合的课内课外全天候教学模式,能够满足学生的个性化、自主化学习要求。

课程团队

(一)课程负责人介绍:李润生,硕士研究生,研究方向:智能控制、供配电方向。

(二)课程建设:五年共承担28个班级1201名学生的《电力工程基础教学》课程教学,年均学时160学时。

(三)团队成果:

1.出版教材《供配电技术》,李润生、孙振龙、张祥军.清华大学出版社;

2.出版教材《供配电技术及应用》,李润生.电子工业出版社;

3.中央地方共建项目:《电力系统分析实训平台》;

4.出版教材《工厂供电学习指导》,孟昭军、关大陆.清华大学出版社;

5.省教育厅科学技术研究项目:《分布式光伏发电系统运行控制策略研究》;

6.校级教育教学研究和教学改革课题:《工厂供电课程综合改革的研究与实践》;

7.教育部产学合作协同育人项目:《电气智能制造创客孵化工程实训平台建设》。

8.出版教材《工厂供电》,周璐,北京理工大学出版社;

9.出版教材《工厂供电技术》,关大陆.科学出版社。

团队负责人形象照