编者按:为全面落实立德树人根本任务,学校以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,加快推进我校人才培养质量保障体系建设,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。为深入开展迎评自建工作,评建办将持续推出审核评估巡礼系列活动,现开展省级一流本科课程系列展播专题,展示学校本科教育教学课程建设成果。

课程概述

(一)课程总体设计

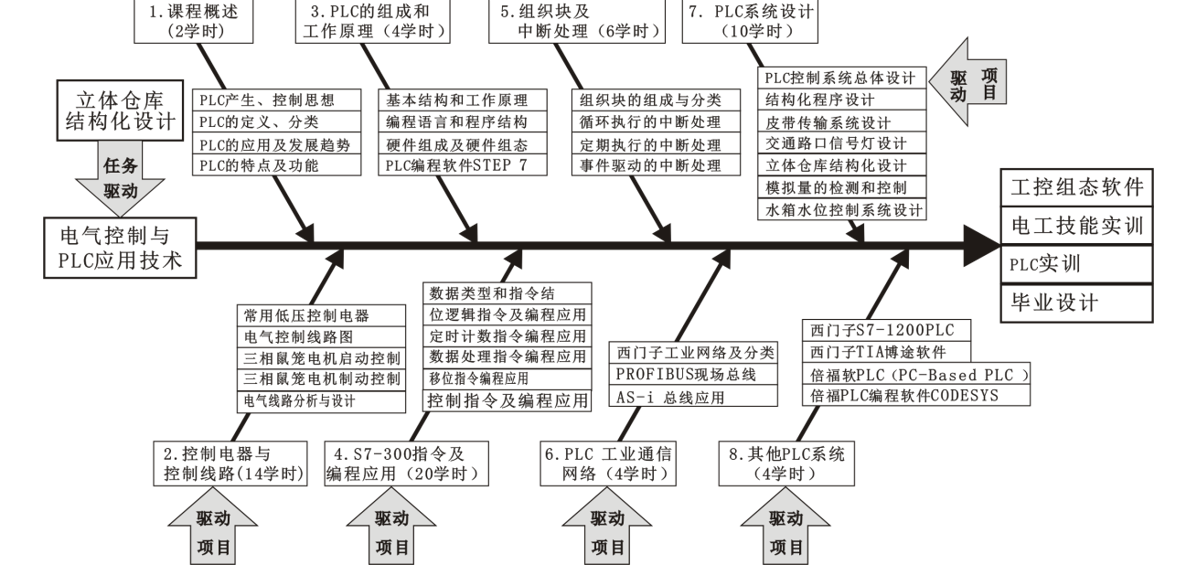

《电气控制与PLC应用技术》课程编码6088A417,课程共64学时,含16学时实验,课程教学分为8个模块,各个模块的主要知识点及学时分配如图1所示。

图1:“电气控制与PLC应用技术”课程框架设计

课堂教学设计基于BOPPPS的模式,教学以课前工程项目驱动预热、课程教学目标前瞻、课堂参与式教学、课后提升、实验教学、课外作业、线上微课等环节共同实施。主要采用启发式教学法、对比法、讨论法、任务驱动法、自主学习法和头脑风暴法等教学方法,结合跨校平台资源进行线上线下混合教学。

1.“三阶段、递进式”的课程内容设计

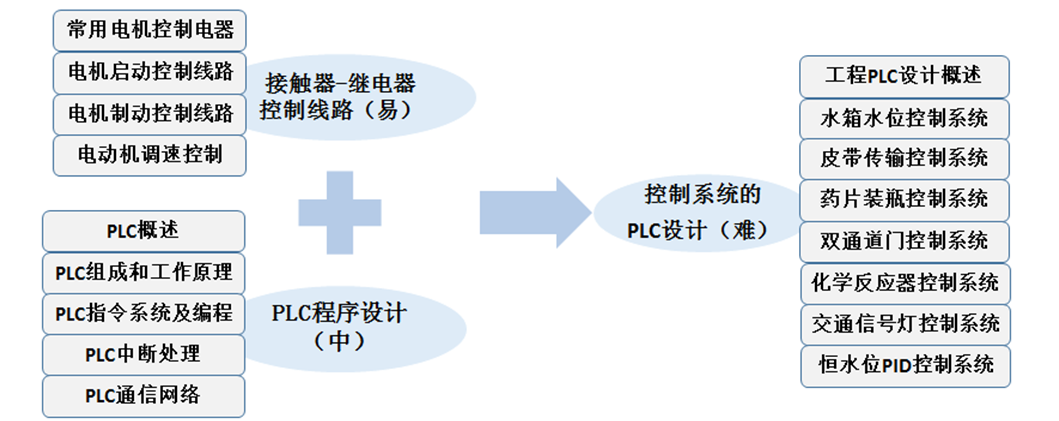

紧紧围绕工业PLC控制系统设计的需要来选取课程内容,从基本理论、线路、指令的应用指导入手,从简单到复杂,从单一到综合,最终独立完成较复杂控制系统的PLC总体设计,如图2所示。

图2:“电气控制与PLC应用技术”课程内容设计

2.充分利用完善跨校平台资源

在教学中,逐步完善教案及课件,充分利用东北大学徐林教授的“常用电气控制技术”和大连交通大学张生芳的“机电传动与控制”资源进行线上线下混合教学,充分利用了讨论、作业及考试等功能进行全方面的考核统计。

(二)课程目标

学校坚持“应用型、地方性、行业性、国际化”的办学定位,自动化专业以冶金、装备制造业自动化领域为背景,培养具有的集成、调试、维护和应用的电气控制与PLC应用人才。课程与毕业要求的关联点1.3、2.3、3.1、3.2和12.1强相关。通过课程教学,学生应该达到下列课程目标:

知识目标:拥有电气控制、PLC设计安装调试和分析设计PLC工程项目的能力,提升课程的高阶性、创新性,增加挑战度,使学生具有解决复杂问题的综合能力。

能力目标: 掌握电气控制及PLC的故障排查、检修与维护的综合能力;掌握工程项目的PLC程序设计、调试运行等工程应用能力;

素质目标:挖掘课程思政,坚持立德树人,脚踏实地的培养学生精益求精的工匠精神和中国智能制造2025的爱国主义精神。

课程建设历程

“电气控制与PLC应用技术(6088A417)”是电信学院自动化、电气工程及其自动化及机器人工程专业的平台必修核心课程。本课程具有实践性较强的特点,在实验教学占总学时的1/4的前提下,还有与本课程相关的“电工技能实训(2周)”和 “PLC实训(3周)”集中实训环节,加强提升学生线路设计、维护及故障排查,PLC程序设计、编程及调试的综合实践能力。

从2019秋季学期开始至今,一直参加辽宁省跨校修读平台中东北大学徐林教授的“常用电气控制技术”和大连交通大学张生芳的“机电传动与控制”的联盟慕课,有效地将线上教学、课堂理论教学、课内实验、集中技能实训相互关联在一起。

课程2021年获评辽宁科技学院校级“线上线下混合式一流课程”,2022年获评辽宁省一流课程,课程负责人主编的教材2023年获评“辽宁省十四五规划教材”。

课程创新与特色

(一)课程创新

本门课程始终以培养“知识应用能力、创新创造能力”的复合型自动控制人才为目标,课程建设中进行了以下创新:

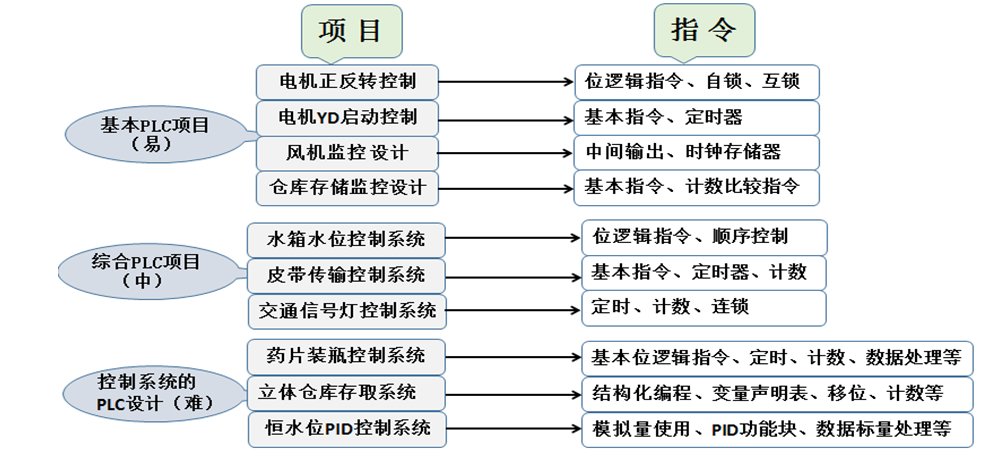

1.项目驱动教学,课程设计贯彻CDIO工程教育理念,强调“做中学”和“基于项目教育与学习”,课程项目驱动教学设计如图3所示。

图3:项目驱动教学

2.任务驱动的课程:提前布置任务目标,整合学生的零碎时间线上学习,然后进行分组讨论,总结归纳,在交流中获得知识,培养学生协作创新的能力。

3.更新教学理念,引入辽宁省学分银行的“可编程控制系统集成及应用1+X”证书标准,完善课程体系和考评标准,加强对工程技术现象和问题的分析;使学生在学习的同时,向“问题发掘”与“自主创新”两个方向延伸。

(二)课程特色

经过课程教学团队的共同努力,形成以下课程特色:

1.以跨校修读平台为线上教学基础,实现线上线下混合教学,调动学生的学习兴趣,优化课堂结构。

2.以学生为本,教学中夯实基本概念及理论,加强实践训练,增加课程挑战度;挖掘课程思政元素,培养符合需要的智能控制人才。

3.以能力培养为中心,突出学生在教学中的主体地位,调动学生参与教学过程的积极性,逐渐养成终身学习的好习惯。

课程团队

(一)课程负责人

张军,电气与自动化工程学院机器人教研室主任,主讲课程有“电气控制与PLC应用技术”、“ 工控组态软件”等课程,两门课程均为校级思政示范课程,“电气控制与PLC应用技术”获评省级一流课程。从教30年来以深厚的学术功底、无私的奉献精神,巧妙地将思政元素融入课程,实现知识传授与价值引领相结合,2024年获评校级思政名师。主编出版教材3部,职业规划教材1部。发表核心以上论文4篇,主持省级教改4项及多项校级课程建设及教改项目。

(二)团队成员

课程建设团队共计5人,在学校网络平台上自建线上课程资源,线上课程设置及团队成员构成如图4所示。

图4:线上课程设置及团队成员构成